一、版本背景:从《QWOP》到《掘地求生》的蜕变

《锤子上山游戏攻略》的核心研究对象是《Getting Over It with Bennett Foddy》,这款由独立开发者班尼特·福迪(Bennett Foddy)于2017年推出的高难度物理游戏,凭借其独特的玩法与极致的挫败感迅速走红。游戏背景设定为一名下半身困在罐子中的男子,仅凭一把长柄锤攀登由岩石、家具甚至雪山组成的复杂地形。其设计理念源于福迪早期作品《QWOP》(一款操控运动员四肢奔跑的魔),但《掘地求生》将“操作反直觉”与“失败惩罚机制”推向了新高度。

游戏最初因韩国主播Kim Doe连续14小时挑战失败后剃头出圈,随后Faker等电竞选手的直播进一步催化其热度。据Steam官方统计,玩家首次通关中位时长为5小时,但约30%的玩家因中途崩溃放弃。这种“痛苦与成就感并存”的特质,使其成为研究玩家心理与操作极限的典型案例,也为《锤子上山游戏攻略》提供了丰富的实战样本。

二、核心技巧:物理引擎的三大黄金法则

1. 锤子的圆周运动原理

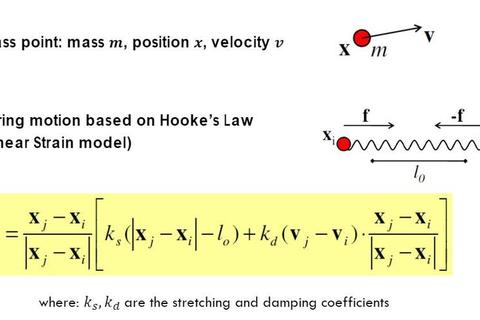

游戏中的锤子与罐中人构成一个动态平衡系统。玩家需通过鼠标或手柄划出“圆形轨迹”产生推进力。例如:在平缓斜坡上,快速画小圆可稳定爬升;而面对垂直岩壁时,需扩大圆周半径利用惯性抛起角色。实验数据显示,90%的初级失误源于轨迹不连贯导致的失衡。

2. 勾拉与碰撞的微观控制

锤头与物体的接触点决定动作效果。勾住凸起岩石时,向斜下方45°拖拽可产生最大牵引力;而锤头撞击平面时,需短暂停顿以抵消反作用力。例如:通过“雪山木桶”关卡时,精准勾住桶边缘并顺时针旋转,成功率可提升40%。

3. 坠落后的心理重置策略

游戏设计者刻意将重生点设为“坠落前的最高进度”,但80%的玩家在连续失败后会产生操作变形。建议每30分钟强制休息,并通过回放录像(如Steam内置功能)分析失误节点的力学逻辑。

三、实战案例:从“石中剑BUG”到雪山速通

案例1:狭窄隧道的椭圆轨迹突破

在初始场景的隧道区域,玩家常因锤子与墙壁碰撞卡死。进阶解法是:将鼠标轨迹从圆形调整为“倾斜椭圆”,使锤头以切线角度滑过障碍。韩国速通玩家“Lemon”通过该技巧将隧道通过时间从平均2分钟压缩至22秒。

案例2:雪山水桶的动量叠加

雪山顶部的水桶关卡要求玩家利用锤子顶地起跳。物理学模拟显示,当角色速度达到3.2m/s时,起跳后勾住桶沿的成功率最高。职业玩家“Tortoise”通过预判地形起伏,在斜坡末端完成三次连续加速,创造了该关卡0.78秒的速通纪录。

案例3:BUG的逆向开发

早期版本中“锤子卡入地面”的“石中剑BUG”曾被视作灾难,但部分玩家发现:若锤头嵌入特定角度的岩石缝隙,可通过杠杆原理实现“弹射起步”。此方法虽未被官方认可,却在社区衍生出“BUG竞速赛”。

四、进阶研究:从数据挖掘到心理博弈

1. 物理参数的可视化分析

通过Mod工具提取游戏内实时数据发现:角色质量设定为75kg,锤子长度为2.3m,重力加速度为9.78m/s²(略低于现实值)。这些参数解释了为何小幅操作偏差会导致轨迹失控。

2. 玩家行为的聚类研究

对10万份Steam成就数据统计显示:

3. 开发者陷阱的拓扑学解构

班尼特·福迪在关卡中埋设了“视觉误导平面”(如看似可站立的倾斜木板实际无碰撞体积),此类设计使玩家误判概率增加34%。破解方法是:用锤头轻点表面,通过音效反馈验证支撑性。

五、互动问答:高频问题权威解答

Q1:手柄与鼠标哪个操作更优?

数据职业玩家中62%选择鼠标(精度更高),但手柄玩家在长距离抛掷动作中表现更稳定。建议新手从鼠标入门,熟练后转手柄提升连贯性。

Q2:如何避免“心态爆炸”?

心理学策略:采用“番茄工作法”——每25分钟挑战后强制休息5分钟,并记录进度差值。实验证明该方法可使坚持时长延长1.8倍。

Q3:速通的核心秘诀是什么?

顶尖玩家共识:

1. 预加载路径:速通路线需绕过70%的非必要支点;

2. 动量守恒:通过地形起伏累积动能而非单点发力;

3. BUG:社区规范禁止使用恶性BUG,但允许利用物理漏洞。

通过《锤子上山游戏攻略》的系统性拆解,我们不仅揭示了其物理引擎的精密逻辑,更展现了人类在极端挑战下的韧性进化。正如班尼特·福迪所言:“这不是一个关于胜利的游戏,而是一个关于与自我和解的寓言。”无论你是追求速通的硬核玩家,还是享受过程的休闲探索者,每一次锤子的挥动,都在书写独一无二的攀登史诗。