创新高效软件合同深度定制战略合作框架

19429202025-03-24苹果软件9 浏览

当标准化合同遇上“水土不服”,企业如何破局?

在数字化转型浪潮中,软件定制需求激增,但矛盾也随之而来:超过60%的企业反馈,传统标准化合同无法满足复杂的技术协作需求。有的企业因合同条款模糊导致项目烂尾,有的因技术方“跑路”损失惨重,甚至因知识产权纠纷陷入长期诉讼。面对这些问题,“创新高效软件合同深度定制战略合作框架”逐渐成为行业破局的关键。这一框架不仅是一纸协议,更是融合技术、服务与风险管控的动态协作体系。

1. 传统合同为何成为“绊脚石”?

案例1: 一家食品加工企业曾因合同漏洞吃尽苦头。其农产品质检系统开发合同中,仅模糊约定“实现质量检测功能”,未明确数据溯源、采购订单联动等细节,最终导致系统上线后功能残缺,损失超百万元。而另一家采用“创新高效软件合同深度定制战略合作框架”的企业,在合同中细化到“质检单自动生成采购订单”“供应商历史数据对比报表”等20项功能指标,成功将采购效率提升40%。

传统合同的三大短板暴露无遗:

功能描述笼统:如仅要求“开发管理系统”,未定义模块、接口、数据标准;

风险分配失衡:小公司常以低价签约,却因技术能力不足导致项目烂尾;

缺乏动态调整机制:市场变化时,合同难以及时匹配新需求。

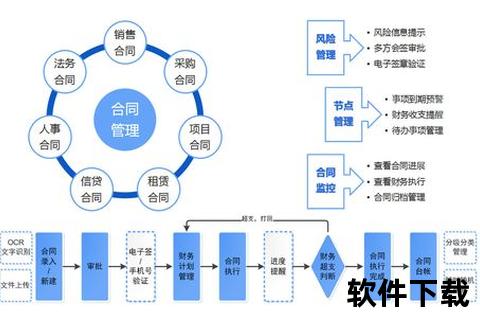

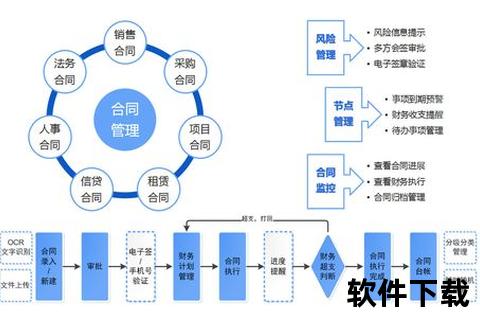

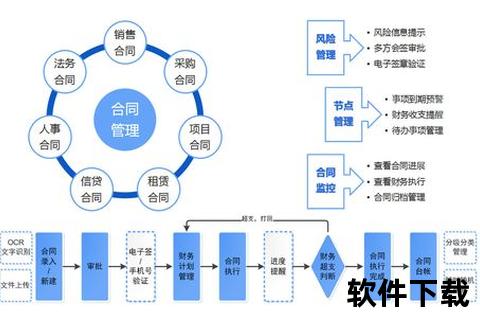

反观创新框架,其核心是通过需求拆解清单(如功能树状图)、阶段验收标准(如原型确认书)、技术兜底条款(如代码托管机制),将抽象需求转化为可量化、可追溯的协作指南。

2. 战略合作如何激活“技术+商业”双引擎?

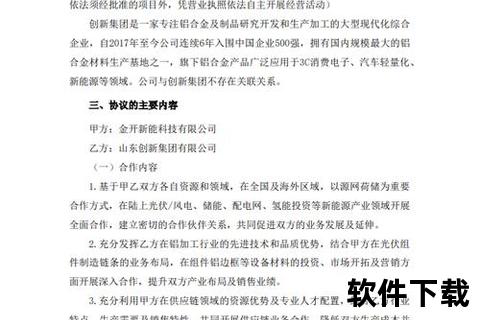

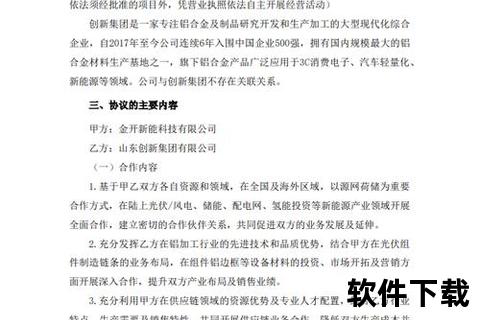

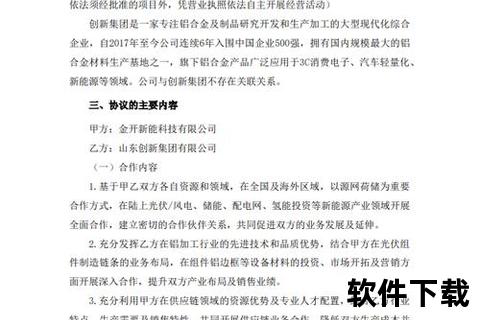

案例2: 微创软件与携程的“AI+旅游”合作堪称典范。双方签订的“创新高效软件合同深度定制战略合作框架”中,不仅包含技术开发条款,更设计了资源互换机制(如携程开放用户画像数据,微创提供AI算法)、利润分成模式(按系统降本增效收益比例分配),最终推动订单处理效率提升70%。

这种深度合作框架的独特价值在于:

技术共建:如九思软件与企达信息的协议中,约定了“联合实验室”条款,双方每年投入15%研发预算用于技术迭代;

生态融合:低代码平台TOP通过开放源代码,允许企业自主添加质检模块、定制报表,甚至与ERP系统无缝对接;

长期绑定:某SaaS平台在合同中设置“版本升级保护期”,确保企业5年内免费享受功能迭代。

数据显示,采用战略合作框架的企业,项目成功率比传统模式高出58%,且后期运维成本降低30%。

3. 标准化与个性化能否“鱼与熊掌兼得”?

案例3: 某省级政务平台曾陷入两难:既要快速上线基础功能,又需适配20个地市的个性化流程。通过“创新高效软件合同深度定制战略合作框架”,开发方提供模块化“积木库”——80%通用功能(如公文流转、电子签章)直接调用,20%定制功能(如地方财政核算规则)灵活配置,6个月内完成全省覆盖。

实现这一平衡的关键技术包括:

低代码+全源码:如Zodot平台提供可视化开发界面,同时开放底层代码,企业既能快速搭建应用,又能深度修改业务逻辑;

智能合约:在区块链上部署自动化执行条款,例如某合同约定“系统响应速度低于1秒时自动触发违约金计算”;

灰度发布机制:在框架中嵌入A/B测试条款,允许企业分阶段验证功能有效性。

给企业的三条行动指南

1. “按图索骥”选伙伴:优先选择提供源代码托管(防范技术方失联)、案例库公开(验证实战能力)的合作方;

2. “显微镜”看条款:重点关注需求拆解粒度(是否细化到字段级)、验收节点(是否包含压力测试)、违约责任(是否覆盖数据安全风险);

3. “长跑式”建机制:在框架中设计季度联席会、年度技术评审会等节点,动态优化合作内容。

“创新高效软件合同深度定制战略合作框架”的本质,是将软件定制从“一次易”转变为“持续性共创”。当合同不再只是风险防火墙,而是价值放大器时,企业才能真正赢得数字化转型的入场券。