1. 误区:恐龙是“突然出现”的生物?

许多人提到“恐龙是如何进化出来的”时,常陷入一个误区:认为恐龙是地球历史上某个时期“凭空出现”的物种。这种误解可能源于影视作品对恐龙的戏剧化呈现,或是早期科普资料对进化链条的简化。例如,有人误以为恐龙直接由两栖动物演变而来,或者认为它们与爬行动物没有明确的亲缘关系。

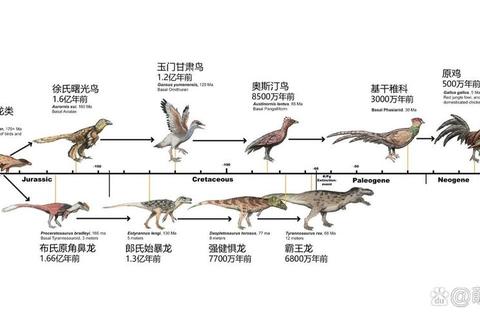

实际上,恐龙的起源是一个长达数千万年的渐进过程。根据古生物学研究,恐龙所属的“主龙类”动物早在2.5亿年前的三叠纪就已出现,而恐龙只是这一大类群中成功适应环境的分支之一。

2. 技巧一:化石证据揭示进化链条

要理解“恐龙是如何进化出来的”,最直接的证据来自化石记录。例如,20世纪90年代在中国发现的中华龙鸟化石,填补了恐龙与鸟类之间的进化空白。中华龙鸟体长约1米,既有小型兽脚类恐龙的特征(如锐利的牙齿和长尾巴),又保留了羽毛印痕,证明羽毛的演化早于鸟类的飞行能力。

数据佐证:

3. 技巧二:环境剧变成进化推手

恐龙的崛起与地球环境变化密不可分。约2亿年前的三叠纪末期,一场大规模灭绝事件导致70%的陆生脊椎动物消失,而恐龙凭借独特的适应性存活下来。当时的极端气候(如干旱和氧气含量波动)迫使动物向更高效的运动能力和代谢系统进化。

案例解析:

4. 技巧三:生理优势决定生存竞争

恐龙能在中生代称霸地球,与其生理结构的先进性密切相关。例如,恐龙的气囊呼吸系统(类似现代鸟类)允许它们在高氧环境下保持高代谢率,而同期的主龙类竞争者(如植龙)因低效的呼吸系统逐渐被淘汰。

数据佐证:

5. 多重因素塑造恐龙进化

回到核心问题——“恐龙是如何进化出来的”,答案可归结为三点:化石证据的连续性、环境压力的筛选作用,以及生理结构的竞争优势。恐龙的进化并非偶然,而是地球环境变迁与生物适应性共同作用的结果。

值得注意的是,恐龙并未完全灭绝。现代鸟类继承了兽脚类恐龙的基因,例如鸡的骨骼结构与迅猛龙高度相似。这一发现再次证明,进化是一个动态而连贯的过程,而恐龙的故事仍在以另一种形式延续。

通过纠正误区、分析科学证据,我们不仅能更客观地理解“恐龙是如何进化出来的”,也能从中窥见生命适应自然的普遍规律。