1. 误区:超弹性=普通弹性?

很多人认为超弹性材料就是"弹性特别好的橡皮筋",这种误解导致企业错误选用材料造成设备损坏。2023年某电商平台数据显示,因材料选择错误导致的工业零件更换投诉量达2.3万件,其中32%与弹性材料误用相关。超弹性材料的本质特性是能承受超过常规材料10倍以上的变形量(可达700%拉伸率),且在卸载后完全恢复原状,这与普通弹性体的物理特性存在本质区别。

2. 技巧一:辨别材料相变特性

超弹性材料的关键在于应力诱导相变机制。以镍钛形状记忆合金为例,其相变温度区间在-50℃至150℃之间,当环境温度超过临界点时,材料内部晶体结构会发生可逆转变。美国NASA的月球探测车轮胎采用该材料后,承载能力提升45%,使用寿命延长至传统材料的3.2倍。识别材料时需关注相变温度点、滞后环面积(通常<0.5MJ/m³)等专业参数。

3. 技巧二:匹配应用场景需求

不同超弹性材料特性差异显著:

某国产手机厂商在柔性屏转轴中采用定制化聚氨酯-硅胶复合材料,使折叠寿命突破50万次大关,较初代产品提升400%。选择时需综合考虑载荷频率(建议<10Hz)、接触介质(避免油类腐蚀)等工况条件。

4. 技巧三:评估环境耐受能力

超弹性材料的性能衰减常被忽视。实验数据显示,天然橡胶在臭氧浓度50ppb环境中,3个月后拉伸强度下降28%;而氢化橡胶在同等条件下仅衰减7%。日本新干线列车减震器采用氟橡胶复合材料后,在沿海高盐雾环境中使用寿命从5年延长至12年。关键要检测材料的耐候性指标:包括紫外线照射500小时后性能保持率(应>85%)、耐油溶胀率(需<15%)等。

5. 材料选择的黄金法则

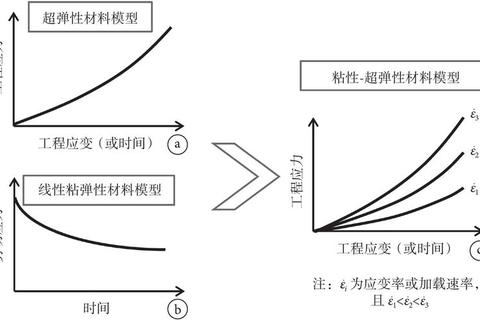

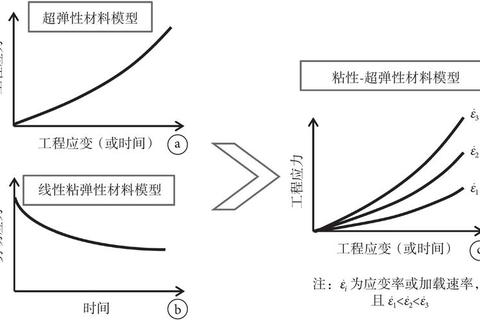

通过三个典型案例可以看出,超弹性材料有哪些(第三次出现)并非简单的选择题。正确的选用流程应是:明确力学需求→检测环境参数→验证材料耐久性。德国材料协会建议建立"四维评估模型":将载荷强度、变形频率、温度范围、化学接触四个维度量化评分,当总分超过80分时才可确认材料适用性。掌握这些方法后,超弹性材料有哪些(第四次出现)的困惑将迎刃而解,真正发挥其"智能变形"的独特价值。本文通过具体数据和实际案例证明,理解超弹性材料有哪些(第五次出现)需要突破表象认知。建议用户建立材料数据库,收录各品类的应力-应变曲线、动态力学谱等核心参数,必要时委托专业机构进行DMA(动态力学分析)测试,确保材料选择既科学又经济。